¿Por qué tantos jardines?

Con la publicación en A Buen Paso de Teo Muchosdedos, la historia de un jardinero sencillo y de carácter amable pero de extraordinario talento, he pensado una vez más en la frecuencia con la que aparecen los jardines en mis historias. O esa es mi sensación, porque después, al hacer recuento, no he encontrado tantos ejemplos. Será que fantaseo con historias de jardines que nunca llegan a ver la luz.

Siempre he considerado que una de las grandes fortunas de mi infancia fue precisamente el tener dos jardines, el de mis abuelos paternos y el de los maternos, a disposición de mis hermanos y mía. Aunque ambos se encontraban en la provincia de Alicante, uno estaba en el interior, expuesto a un clima continental, y el otro en una zona de huerta, cerca de la costa. Más que suficiente para que apenas se pareciesen. Lo que tenían en común era cierta decadencia y, sobre todo, la absoluta libertad que disfrutábamos en ellos.

Siempre he considerado que una de las grandes fortunas de mi infancia fue precisamente el tener dos jardines, el de mis abuelos paternos y el de los maternos, a disposición de mis hermanos y mía. Aunque ambos se encontraban en la provincia de Alicante, uno estaba en el interior, expuesto a un clima continental, y el otro en una zona de huerta, cerca de la costa. Más que suficiente para que apenas se pareciesen. Lo que tenían en común era cierta decadencia y, sobre todo, la absoluta libertad que disfrutábamos en ellos.

El de mis abuelos paternos crecía alrededor de una casa que tenían en La Vega Baja del Segura, y que ya apenas utilizaban cuando nosotros nacimos. Es aquella una zona de huerta desde la que se intuye el mar, con impresionantes atardeceres sobre un horizonte de naranjos y recorrida por acequias en las que un día podíamos cazar culebrillas de agua y otro arrancar plantas de regaliz. Aquel jardín contaba con todo lo que un grupo de niños —nosotros somos cinco hermanos— podía desear. Una palmera altísima a la que en algún tiempo remoto, tan remoto como la juventud de nuestros tíos, un rayo había privado de copa, y un nogal majestuoso que cada otoño sembraba de frutos su sombra. Frente a la entrada de la casa, blanca y con persianas de madera verde en todos sus balcones, había un pozo encalado cuya acequia discurría bajo el edificio, provocando que el suelo se combase ligeramente por donde pasaba. Antes, a ambos lados del camino, dos zonas de setos bajos embellecían la parte delantera de la finca con su disposición geométrica y con alguna que otra escultura blanca asomando. Cada fin de semana estos setos, demasiado altos e invadidos por las malas hierbas, se convertían para nosotros laberintos en los que podías tropezar con enormes arañas de brillantes franjas amarillas, rojas o anaranjadas.

Rosales, limoneros, un granado, un árbol al que trepábamos tan fácilmente que lo llamábamos “el árbol de Tarzán”, una zona de casas bajas, abandonadas por aquel entonces, donde habían vivido los trabajadores de la finca, y que ahora, cubiertas sus fachadas de esa buganvilla de color rosa violento que tan bien crece en el clima levantino, parecían una casita de cuento pensada solo para nosotros.

En la parte trasera, una vieja pista de tenis de suelo rojo, cuarteado por el abandono, un carro que se desmoronaba de año en año entre los pinos, esos pinos altos bajo los cuales dormían sus siestas de verano mis padres, como si sobre ellos el aire no vibrase sacudido por el zumbido ensordecedor de las chicharras.

Durante los primeros y borrosos años hubo varios pavos reales que iban y venían a su antojo, y mucho tiempo después aún encontrábamos sus plumas en los cajones de los grandes armarios de luna, o dispuestos, como un ramo, en jarritas de cerámica sobre las pesadas cómodas.

Cuando íbamos allí nos permitían una total libertad. Recorríamos los campos cercanos buscando moras, regaliz, habas tiernas, morera para los gusanos de seda. Ayudábamos a recoger las naranjas cuando estaba maduras, y durante semanas y semanas, tomábamos el zumo fresco sin saber que nunca volvería a ser tan dulce, tan ácido, tan perfecto. Arrancábamos granadas del árbol y las desmenuzábamos sentados al sol del otoño, en los escalones de la entrada, bajo la marquesina. Subíamos a lo alto de la torrecilla que coronaba la casa y, desde allí, contemplábamos la huerta como un mar que rodease nuestro barco.

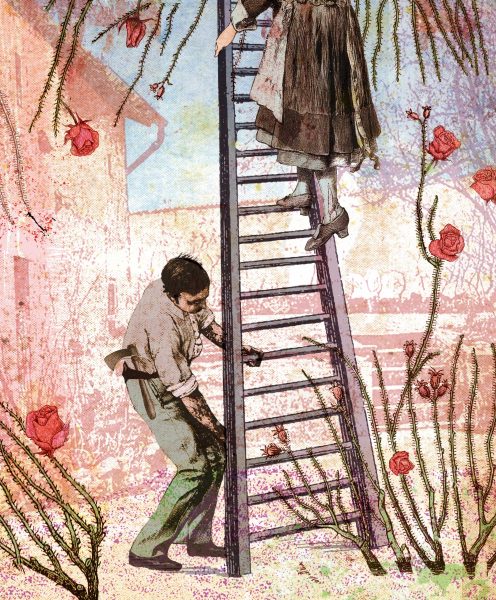

Muy a menudo, los esfuerzos de mis padres por tratar de domesticar aquel jardín de fin de semana en fin de semana, nos inspiraban a nosotros para imitarles. Recuerdo que durante un tiempo acaricié el proyecto, ambicioso y muy poco realista, de tener mi propio huerto en el interior de uno de aquellos círculos dibujados por el seto. Un jardín propio. Así que luchaba contra las malas hierbas, despejando un trozo del terreno, minúsculo, para descubrir —si es que recordaba mi proyecto— que el siguiente fin de semana tenía que retomar mi tarea prácticamente desde cero.

El trabajo allí fue siempre una lucha contra el derrumbe del tiempo. La casa fue asaltada una y otra vez por ladrones que, sabiendo que nadie vivía en ella entre semana, se llevaron recuerdos familiares, muebles, vajilla, todo lo que quisieron. Ahora esa casa es el Museo de la Huerta de Rojales, y aunque el jardín y muchísimas otras cosas han desaparecido, aún me da un vuelco el corazón cuando al visitarlo reconozco las baldosas de cuando éramos niños, este o aquel detalle que ha sobrevivido. Nada es lo que era, es cierto, pero tenemos los recuerdos y la calidez de aquel sol de la huerta.

El trabajo allí fue siempre una lucha contra el derrumbe del tiempo. La casa fue asaltada una y otra vez por ladrones que, sabiendo que nadie vivía en ella entre semana, se llevaron recuerdos familiares, muebles, vajilla, todo lo que quisieron. Ahora esa casa es el Museo de la Huerta de Rojales, y aunque el jardín y muchísimas otras cosas han desaparecido, aún me da un vuelco el corazón cuando al visitarlo reconozco las baldosas de cuando éramos niños, este o aquel detalle que ha sobrevivido. Nada es lo que era, es cierto, pero tenemos los recuerdos y la calidez de aquel sol de la huerta.

El otro jardín, el de mis abuelos maternos, aún continua vivo. También él ha sufrido cambios y ya no es tan amplio como en la infancia. Pero es, y nos acompaña. En el corazón de un pueblo del interior de Alicante, entre pinares, bajo la mirada del castillo musulmán, allí pasábamos gran parte del verano. Solo ahora, que ya somos adultos y algunos de nosotros tienen niños, nos damos cuenta de lo agotador que debía ser tenernos a los cinco en la casa, y cuánto debían desear nuestros padres que pasásemos el máximo tiempo posible al aire libre. Ese jardín estaba rodeado por muros que en aquel entonces se veían grises por el musgo y los líquenes. Arcos con rosales se sucedían en los pasillos de la zona inferior, mientras el pinar ocupaba el nivel superior. Un gran cenador, cubierto por completo de yedra, hacía las funciones de casa en la que jugar. Parece que siempre necesitamos, de niños y de adultos, un lugar que sea nuestro. Un lugar, también, donde esconderse. Un lugar al que trepar, porque desde allí somos otros y vemos el mundo de un modo distinto.

Jugábamos al ping-pong, dábamos vueltas y más vueltas montados en nuestras bicicletas, construíamos refugios, simulábamos accidentes, ambulancias, hospitales. Olíamos el jazmín, ayudábamos, entre gritos, a regar cuando vaciaban la balsa que nos servía de piscina, esa balsa en la que todos aprendimos a nadar. Comíamos helados sentados en los columpios y hablando con nuestras primas mayores. Nos columpiábamos en la hamaca de cuerda trenzada, felices de habernos adelantado a todos los demás. Cuidábamos de los patos que cada principio de verano nos compraba mi abuelo Antonio, y que a lo largo de las semanas pasaban de ser unos simpáticos patitos amarillos a unas aves blancas y grandes que apenas se podían manejar.

Celebramos en ese jardín cumpleaños, comuniones, bautizos y bodas. Bajo los dos tilos tomamos incontables aperitivos —los niños sin poder sentarse, abejeando alrededor hasta que nos despachaban para que les dejásemos tranquilos. Corriendo con alboroto bajo el arcoíris de agua que formaba la manguera con la que mi abuelo regaba para que el suelo se asentase y no formase nubes de polvo. Partíamos almendras y piñones, ayudábamos a separar la oliva de las mil hojas y ramitas que se arrastraban con ella cuando, entre todos, recogíamos la cosecha. Leíamos bajo el cerezo, con esa provisión infinita de dulzura. Nos escondíamos y llorábamos. Nos peleábamos y resolvíamos nuestras peleas. Vivíamos tan plenamente como pueden vivirse los veranos de la infancia. El mundo parecía reducirse a ese jardín, y era suficiente.

Fui muy feliz en esos dos jardines. En gran medida, imagino, porque siempre estuvieron de fondo aquellas personas que cuidaron de ellos y de nosotros. Mi padre, en su batalla perdida con aquel jardín exuberante de la huerta, con mi madre a su lado, quizá un poco menos convencida. Ella misma, años después, en el jardín que había sido de sus padres, curando con nuevas plantas, árboles, riego, poda, abono, las heridas que abrió en su día la pérdida de una parte importante del terreno. Mi abuelo Antonio, que algún año plantó tomates que los nietos devoramos en secreto. Mi tío Jose Mari, rastrillando los caminos uno y otro día, calmadamente, formando grandes montones de pinocha rojiza, o cúmulos de hojas amarillas, un trabajo, en su opinión, del todo innecesario, pues en pocas horas los tilos dejarían caer otras tantas sobre el suelo. Y era cierto.

Así que por eso aparecen tantos jardines en mis historias, y seguirán apareciendo. Porque, en compañía de las personas que quieres o con su recuerdo acompañándote, son un lugar seguro donde ser felices.